En un mundo que exige tanto, productividad, perfección, reconocimiento, a veces

olvidamos que la verdadera huella no se deja con grandes gestos, sino con

pequeños actos llenos de amor. Cuando empezamos a hacer lo cotidiano con

amor, florecemos interiormente y, sin darnos cuenta, contagiamos esa luz a

quienes nos rodean. Ahí comienza el verdadero impacto.

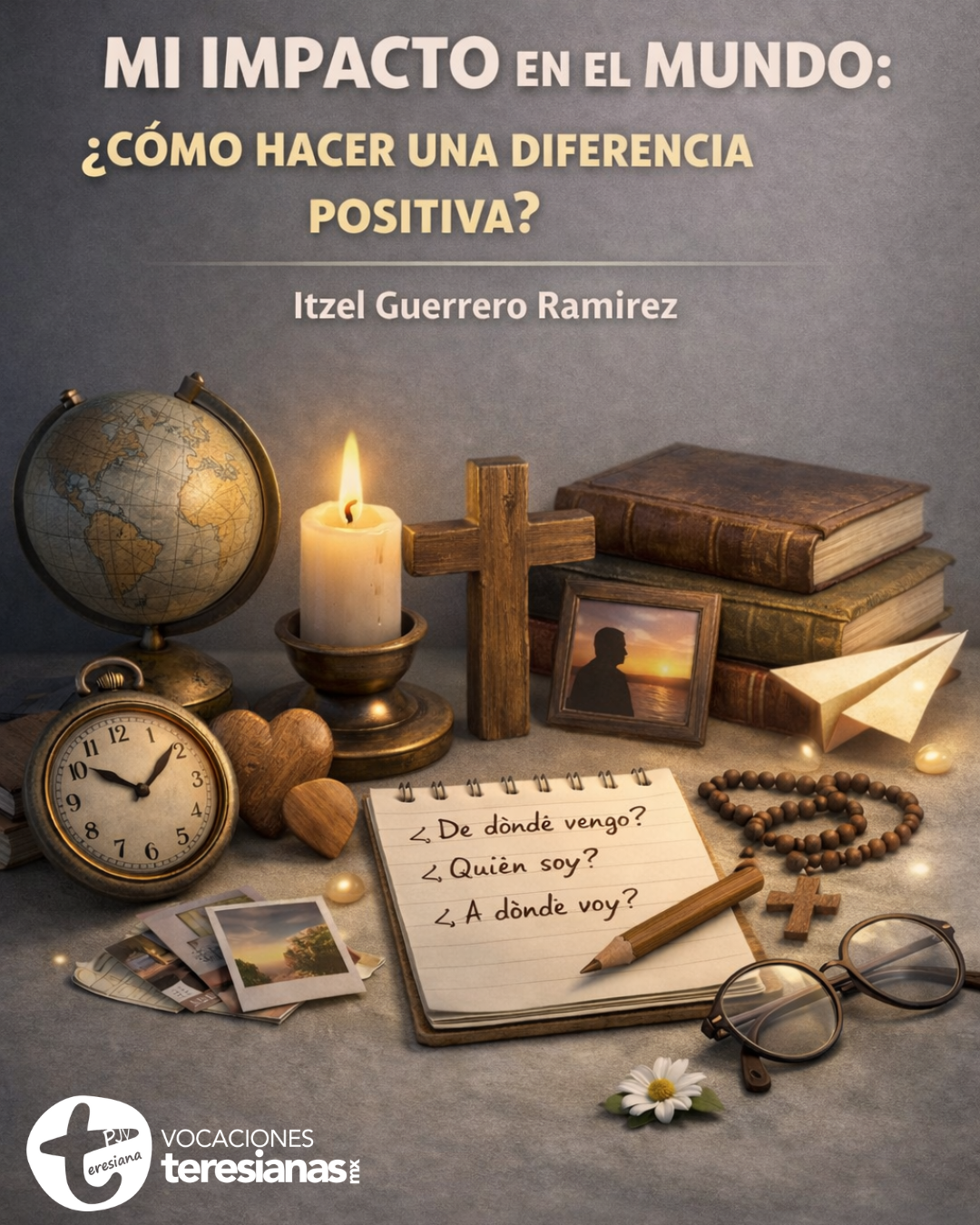

Para comenzar y caminar con propósito, es importante tener claro en el corazón

tres preguntas esenciales: ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? y ¿A dónde voy?

Las respuestas, aunque parecen complejas, son simples: vengo de Dios, soy hija

de Dios y voy hacia Dios.

Desde este reconocimiento se define mi forma de actuar, de mirar al otro y de

responder al mundo. Si soy hija de Dios, mis hermanos también lo son, y eso me

invita a amar como Él me ama.

Una vez que reconozco mi origen y mi destino, puedo comenzar a actuar para

generar un impacto positivo, pero ¿Por dónde empezar?

Podríamos pensar que para transformar el mundo se necesitan grandes

proyectos o recursos, pero en realidad todo comienza en lo pequeño, en lo

cotidiano. Podemos igualmente pensar que el impacto depende del lugar donde

nacemos, de nuestras circunstancias o del apoyo que tenemos, sin embargo, esto

se encuentra únicamente en manos de un factor: el amor con el que hacemos

cada cosa.

Este amor se puede desglosar en diversas acciones, primeramente, la oración

continua. Esta (la oración), consciente y de corazón, es la brújula que nos indica

por dónde ir, qué hacer y cómo hacerlo. Cuando oramos, abrimos el corazón al

amor de Dios, y es ese amor el que da sentido a nuestras acciones más sencillas.

El amor debe ser incondicional e ilimitado. No podemos amar solo a quienes nos

aman, ni dosificar el amor según la conveniencia. Amar es darlo todo, pues es la

mejor herramienta para transformar vidas.

tzel Guerrero Ramírez